요약: 서역과 적극적으로 교류한 고구려

요약: 서역과 적극적으로 교류한 고구려

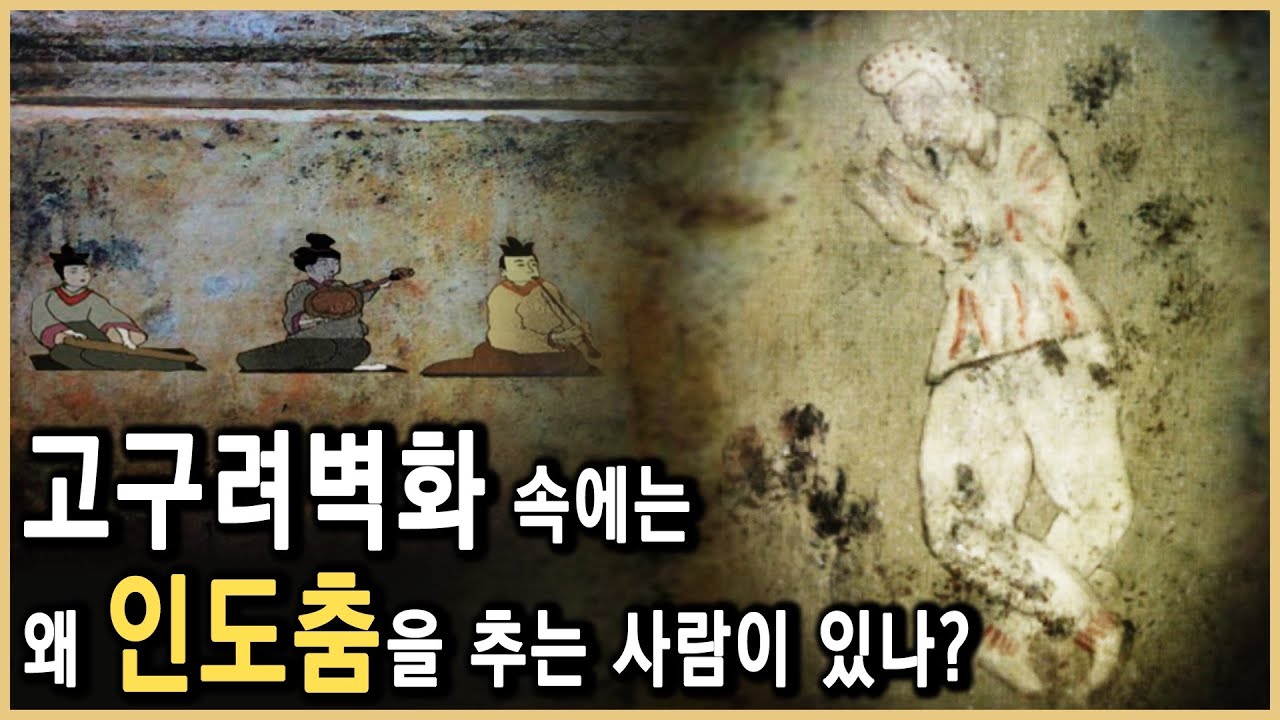

- 고구려 고분 벽화의 생생한 기록 (00:01~03:00)

- 문자보다 강력한 역사 기록으로, 고분 벽화는 고구려인의 생활상, 집 구조, 공적 업무, 접객 장면 등을 묘사.

- 대표적인 고분: 덕흥리 고분, 무용총, 안사분, 장천 1호분 등.

- 고구려 내의 서역인 존재 (06:20~09:34)

- 장천 1호분 벽화 속 인물 중 뚜렷한 코와 서양형 외모를 가진 ‘고비’ 인물 9명이 등장.

- 서역에서 온 유목 민족 혹은 갈족 등으로 추정되며, 고구려 내 이주 및 정착했을 가능성.

- 서역 문물 유입 배경 (10:38~11:42)

- 갈족과 부견 멸망 후 서역계 민족이 대규모로 고구려에 망명.

- 고구려는 이들과의 활발한 문물 교류를 통해 국제적 문화를 받아들임.

- 서역 출신 예술가와 불교 전파 (12:00~13:45)

- 서역계 스님과 예술가가 고구려에 유입, 벽화 속 인물 및 미술 양식에서도 중앙아시아 영향을 확인.

- 공연 예술의 교류와 발전 (14:00~19:07)

- 고구려 벽화 속 고개(曲藝, 곡예)는 서역 고개에서 기원.

- 내몽골, 돈황 지역 벽화에도 유사한 곡예 등장 → 문화적 흐름의 증거.

- 고구려는 서역의 기술을 수용하고 자체적으로 발전시킴.

- 고구려 음악의 국제성 (20:13~24:49)

- 안악 3호분의 행렬도 속 악대와 악기(요고, 검은고, 각 등)는 고구려의 음악적 다양성을 보여줌.

- 요고는 인도 다마루와 유사, 고구려-인도 간 간접 교류의 흔적.

- 춤과 의복의 국제성 (33:35~40:53)

- 발을 꼬는 춤, 빙글 도는 호선무는 인도 및 중앙아시아 기원.

- 고구려 무용과 복식(카프탄 스타일, 좁은 바지, 전문의 등)은 북방 유목민·서역 스타일과 연결.

- 고구려인의 염색 기술과 디자인 (42:03~43:05)

- 전문의(文衣)는 ‘홀치기법’ 염색 방식으로 제작.

- 콩을 이용해 일정 간격으로 문양을 만드는 독창적 방식.

- 고구려의 문화적 영향력 (44:11~45:10)

- 일본 다카마쓰 고분 벽화, 중국 산서성 벽화 등에 고구려 사신과 사신도의 영향이 뚜렷하게 나타남.

- 초원의 길과 실크로드를 통한 교류 (46:23~55:06)

- 고구려는 중국 경유 없이도 북방 유목민과 사마르칸트까지 연결되는 ‘초원의 길’을 통해 서역과 직접 교류.

- 고구려 사신의 흔적은 오르혼 비문과 사마르칸트 벽화에도 남아 있음.

반도사관으로 보면 이해가 안 가는 것 투성이였고 우리조상님의 흔적이 미스테리 그 자체였는데 대륙사관으로 보면 모든게 명백해진다.

고구려와 당나라는 실크로드의 패권을 두고 다퉜고 그래서 국운을 건 전쟁을 했던것으로 봐야한다.

당나라의 수도가 중원 동쪽평여에서 멀리 떨어진 시안이고 동쪽의 저지대 평야 및 해안가는 몽땅 고구려,백제,신라의 영토였음에도 내륙 고원지대에서 번성할 수 있었던 이유는 당나라가 실크로드의 패권을 가지고 있었기 때문이다.

같은 시기 초원길을 잃은 신라는 바닷기를 개척했고 이는 고려시대까지 이어졌던 것으로 보인다.